本帖最后由 海尔罕 于 2025-7-23 04:38 编辑

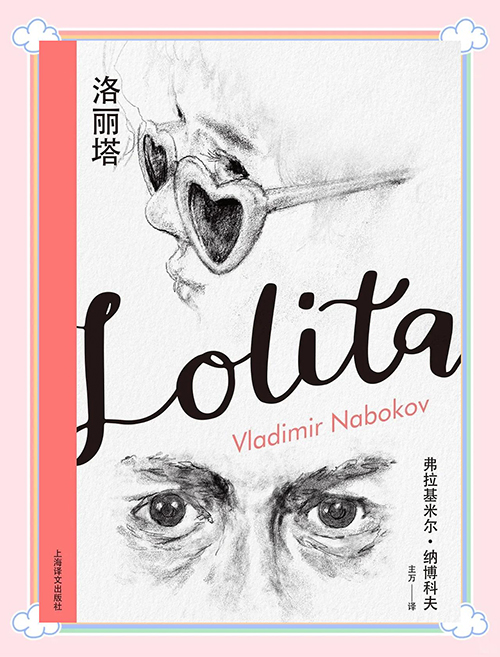

编者按:纳博科夫把《洛丽塔》写成一座反讽的迷宫:亨伯特的每一句诗化自辩都是自我背叛,每一个浪漫比喻都在揭穿谎言。作者用华丽修辞与冷酷事实的错位,逼读者亲手拆穿叙事者的面具,从而体验“美的诱惑”与“道德的警觉”之间的惊险平衡。读罢方知,反讽不是修辞,而是一道必须亲自跨越的深渊。

《洛丽塔》中的反讽:叙事迷宫里的解构与狂欢

松鸣

读纳博科夫的小说《洛丽塔》是一种奇妙的享受,给我印象最深刻的是小说里那种运用到极致的反讽手法,让这篇小说阅读起来从头至尾都觉得津津有味欲罢不能。反讽的含义比较复杂,而且某些方面只可意会难以言传,它是为了达到某种特殊的修辞或艺术效果而掩盖或隐藏话语的真实含义,既是一种精致的审美,也是对读者智力的操练。这种手法在纳博科夫的小说《洛丽塔》和博尔赫斯的小说中非常突出,昆德拉说现当代文学的最重要特征就是反讽,它与嘲讽和讽刺既有联系又有区别,比较微妙,甚至在小说中单凭语言上的反讽手法就能推动叙述,并带来审美的愉快。

要理解《洛丽塔》中反讽的精妙,首先需要把握反讽作为叙事策略的本质。纳博科夫曾在访谈中强调:“文学的意义不在于道德评判,而在于审美建构。” 这种理念在《洛丽塔》中转化为反讽的叙事迷宫 —— 叙述者亨伯特通过华丽的修辞、典雅的句式包装自己的病态yu望,而读者必须穿透语言的迷雾,在表面意义与深层含义的张力中捕捉文本的真实意图。这种 “说与不说” 的游戏,正是反讽最迷人的特质:它不直接给出答案,而是通过矛盾与错位,迫使读者成为文本的共同创造者。 读读《洛丽塔》这一段,就很突出运用了反讽的手法。

“我年轻的日子,当我回首时,象苍白的反覆出现的残片,一陈风似地都飞去了,就象火车旅客在清晨见到的一阵废卫生纸的风雪跟在了望车尾后盘旋。就我和女人正常的关系而言,我是实际的、幽默的、轻快的。作为一个大学生,在伦敦和巴黎,雇佣女子对我足够了。我的学习过于琐细,非常紧张,尽管并不特别有成绩。最初,我计划象好多落魄才子那样,拿个精神病学的学位;但我比那些天才还要天才,结果殊死拼搏之后是彻底的精疲力尽,我心灰意懒,医生来了。于是我转向英语文学,这科里许多失败的诗人最后都成了穿苏格兰呢、抽烟袋的教师。巴黎适合我。我和流亡者大谈苏联电影。我和铀矿学家 — 起坐在 “第二人像” 里。我在偏僻的小报上发表歪歪扭扭的小品文。我还创作模仿他人风格的打油诗:

…… 冯。库尔普小姐 或许会扭转身,她的手在门上;我不会跟随她。也不跟随弗莱斯卡。 亦不跟那只鸟仔。

我的一篇题为 “济慈致本杰明・贝利信中的普鲁斯特式主题” 的论文,六位还是七位学者读了,都咯咯笑起来。我为一家著名出版公司完成了《英国诗歌的历史缩影》,然后着手为英美学生编写法国文学手册,这项工作占去我四十岁至四十九岁之间的全部时间 —— 我被捕时,最后一卷就即将出版了。”

这段貌似一本正经实际上却暗含讽刺的叙述十分精彩,说话人话语的隐含意义和他的表面陈述大相径庭,看起来是表示说话人的某些表面的看法与评价,而实际上在整体话语情境下说明了一种截然不同通常是相反的态度和评价。细究这段文字的反讽层次,堪称叙事艺术的教科书范例。亨伯特将青春回忆比作 “废卫生纸的风雪”,用污秽意象解构了传统回忆录中青春叙事的浪漫滤镜 —— 这种自轻自贱的比喻背后,实则是对 “正常人生” 的隐秘嫉妒与自我放逐。当他宣称 “雇佣女子对我足够了” 时,表面的洒脱与实际的情感无能形成尖锐反差,而 “实际的、幽默的、轻快的” 自我评价,在后续对少女洛丽塔的病态执念中被彻底颠覆,构成叙事逻辑的自我反噬。

更精妙的是学术生涯的自叙:从精神病学转向英语文学的选择,被描述为 “比天才还要天才” 的结果,实则暴露了他对专业领域的浅尝辄止与自我美化。“失败的诗人最后都成了穿苏格兰呢、抽烟袋的教师” 这句自嘲,既暗含对学院派的轻蔑,又不经意间揭示了自身的精神困境 —— 他终其一生都在扮演 “正常学者” 的角色,却始终是自我叙事中的失败者。那篇被学者 “咯咯笑起来” 的论文,以及耗时九年的法国文学手册,在 “即将出版” 时戛然而止,这种未完成性恰是反讽的终极表达:亨伯特试图用学术成就证明自身价值,却在犯罪行为中彻底暴露了知识伪装下的精神空洞。

在这篇小说中,反讽的手法不只是局部的运用,而是表现出一种通篇性反讽,即作者并不是偶尔地运用讽刺反话,而是采用一种使双关意义和评价通贯全文的特殊篇章结构。这就使得反讽的手法成为从头到尾推动这篇小说的强劲动力,加上语言的机智和巧妙,更增强了文本的审美价值,读来十分引人入胜。

这种通篇性反讽首先体现在叙事视角的不可靠性上。亨伯特作为第一人称叙述者,始终在进行自我辩护与美化:他将与洛丽塔的关系包装成 “超越世俗的爱恋”,用诗化语言掩盖性侵的本质。但纳博科夫通过细节裂缝暴露其谎言 —— 当他描述洛丽塔 “天真烂漫的诱惑” 时,字里行间却不断闪现少女的恐惧与抗拒;当他自诩 “深情守护者” 时,对洛丽塔物质需求的算计与精神控制的细节又将其自私本质暴露无遗。这种 “说一套做一套” 的叙事矛盾,构成贯穿全文的反讽张力,迫使读者在信任与怀疑之间不断切换,最终识破叙述者的伪装。

其次,反讽在主题层面形成多重解构。小说表面是一段禁忌之恋的悲剧,深层却通过反讽解构了浪漫主义文学的 “天才叙事”。亨伯特反复将自己比作爱伦・坡笔下的忧郁诗人,试图用文学传统为自身行为正名,但纳博科夫通过夸张的修辞模仿与情节反讽,将这种比附变成对浪漫主义的戏谑 —— 当亨伯特在逃亡途中吟诗作赋时,洛丽塔却在盘算如何逃离,这种现实与想象的错位,彻底瓦解了 “为爱疯狂” 的浪漫神话。同时,对美国流行文化的反讽性描写同样耐人寻味:公路旅馆、快餐文化、好莱坞电影这些符号,既是亨伯特与洛丽塔逃亡的背景,也是对消费社会 “虚假幸福” 的暗讽,而亨伯特试图在这种环境中构建 “永恒爱恋”,本身就构成对世俗理想的辛辣解构。

语言层面的反讽更是俯拾即是。纳博科夫让亨伯特大量使用法语词汇与文学典故,营造高雅知识分子的形象,却又让他在情绪激动时暴露出粗俗俚语,这种语言风格的断裂暗示了人格的分裂。比喻的反讽性运用尤为精彩:将洛丽塔的头发比作 “蜂蜜色的溪流”,既符合浪漫主义传统,又暗合 “引诱与吞噬” 的隐喻;将公路旅行比作 “穿越时间的隧道”,表面是抒情,实则指向对少女青春的掠夺。这种语言的双重性,让文本形成多义解读的可能,正如纳博科夫所言:“好的小说应该像钟表机芯,每个零件都在精密咬合中产生多重意义。”

从读者接受角度看,通篇性反讽构成对阅读习惯的挑战与重塑。纳博科夫拒绝提供明确的道德判断,而是通过反讽将评判权交还给读者 —— 当我们为亨伯特的文字魅力所吸引时,恰恰落入了作者设置的认知陷阱,这种 “共情的愧疚” 正是反讽的审美效果。昆德拉所说的 “现当代文学的反讽特征”,在《洛丽塔》中体现为对 “读者智力的尊重”:它不提供廉价的答案,而是要求读者通过细致解读参与文本意义的建构,这种互动性让小说超越了故事本身,成为一场关于叙事伦理与认知能力的智力游戏。

回望文学史上的反讽传统,《洛丽塔》的独特之处在于将局部修辞升华为叙事本体。从古希腊戏剧的 “命运反讽” 到莎士比亚的 “情境反讽”,反讽多作为情节工具存在,而纳博科夫让反讽成为小说的灵魂 —— 它不仅塑造人物、推动情节,更定义了文本的存在方式。亨伯特的每一句自白都是对自身的背叛,每一次抒情都是对真相的掩盖,这种叙事的自我解构,让小说成为一座永远开放的意义迷宫。

当我们在《洛丽塔》的反讽迷宫中穿梭时,最终领悟的不仅是叙事艺术的精妙,更是文学作为 “认知棱镜” 的价值 —— 它让我们在美的诱惑与道德的警觉中保持平衡,在语言的迷雾中看清人性的复杂。这或许就是纳博科夫的终极意图:用反讽打破一切简单化的判断,让文学成为映照人类灵魂真实褶皱的镜子。

|

窥视卡

窥视卡 雷达卡

雷达卡

发表于 2025-7-23 02:32:54

发表于 2025-7-23 02:32:54

提升卡

提升卡 置顶卡

置顶卡 沉默卡

沉默卡 喧嚣卡

喧嚣卡 变色卡

变色卡 千斤顶

千斤顶 照妖镜

照妖镜